日本東京工業(yè)大學(xué)榮譽(yù)教授大隅良典獲得今年諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)后,,其研究成果“自噬作用”相關(guān)機(jī)制備受矚目,,當(dāng)時(shí)研究人員發(fā)現(xiàn)細(xì)胞能夠消滅自身內(nèi)部物質(zhì),,方式是將其包裹進(jìn)一個(gè)膜結(jié)構(gòu)中,,從而形成小型囊體并被輸運(yùn)至被稱作溶酶體(lysosomes)的回收機(jī)構(gòu)進(jìn)行分解,,這種小型整體被稱為自噬體(autophagosome),。

在肝臟的各種損傷中,,自噬發(fā)揮了雙重作用,,自噬體的研究是其重要的表現(xiàn)方式,。最近幾年,,一種叫做外泌體(exosome)的小囊泡正受到大家廣泛的關(guān)注。肝癌細(xì)胞exosome所含腫瘤抗原和免疫分子,,可以體外大規(guī)模制備抗肝癌亞細(xì)胞瘤苗,。人體細(xì)胞內(nèi)含有各種直徑、功能各不相同的“囊泡”,,在各自的崗位上發(fā)揮著自己的作用,,囊泡各類繁多,容易混淆,,在此,,本文對(duì)常見的幾種“囊泡”做一簡單匯總,供大家實(shí)驗(yàn)參考,。

1. 自噬體(autophagosome)

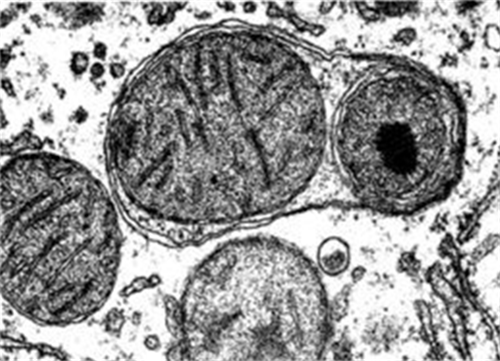

自噬(autophagy)是由Ashford和Porter在1962年發(fā)現(xiàn)細(xì)胞內(nèi)有"自己吃自己"的現(xiàn)象后提出的,,是指從粗面內(nèi)質(zhì)網(wǎng)的無核糖體附著區(qū)脫落的雙層膜包裹部分胞質(zhì)和細(xì)胞內(nèi)需降解的細(xì)胞器、蛋白質(zhì)等成分形成自噬體(autophagosome),,

大?。?/strong>直徑一般為300~900 nm,平均500 nm,,

內(nèi)涵:其囊泡內(nèi)常見的包含物有胞質(zhì)成分和某些細(xì)胞器如線粒體,、內(nèi)吞體,、過氧化物酶體等。

功能:與溶酶體融合形成自噬溶酶體,,降解其所包裹的內(nèi)容物,,以實(shí)現(xiàn)細(xì)胞本身的代謝需要和某些細(xì)胞器的更新。

特點(diǎn):在機(jī)體的生理和病理過程中都能見到,;與其他細(xì)胞器相比,,自噬體的半衰期很短,只有8 min左右,,說明自噬是細(xì)胞對(duì)于環(huán)境變化的有效反應(yīng),。

2. 溶酶體(lysosomes)

真核細(xì)胞中的一種細(xì)胞器;為單層膜包被的囊狀結(jié)構(gòu),對(duì)酸性磷酸酶的活性為陽性,,專司分解各種外源和內(nèi)源的大分子物質(zhì),。

大小:由6~8nm米厚的單層膜所圍著的,,大小(在電鏡下顯示多為球形,,但存在橄球形,故不能說直徑)約25~800納米,,平均為400納米的顆?;蛐∨荨?/span>

內(nèi)涵:內(nèi)含多種水解酶,,根據(jù)內(nèi)含物和形成階段的不同,,溶酶體可分為兩大類,具有均質(zhì)基質(zhì)的顆粒狀溶酶體稱為初級(jí)溶酶體(primary lysosome),,含有復(fù)雜的髓磷脂樣結(jié)構(gòu)的液泡狀溶酶體稱為次級(jí)溶酶體(secondary lysosome),。初級(jí)溶酶體雖含有水解酶,但是它是未進(jìn)行消化作用的溶酶體,。次級(jí)溶酶體(消化泡)是由初級(jí)溶酶體與細(xì)胞吞噬作用所產(chǎn)生的吞噬體相互融合而成的,,并且是已供給水解酶的溶酶體。在次級(jí)溶酶體中含有攝食的物質(zhì),,并對(duì)其進(jìn)行消化,。根據(jù)底物的來源,又可分為異噬溶酶體(phagolysosome)和自噬溶酶體(autophagolysosome),,前者消化的物質(zhì)來自外源,,后者消化的物質(zhì)來自細(xì)胞本身的各種組分。

功能:與自噬體融合后,,形成自噬溶酶體,,消化分解內(nèi)源性物質(zhì);與吞噬體結(jié)合吞噬溶酶體,,將大分子物質(zhì)分解成簡單物質(zhì),;與異吞噬體結(jié)合,,形成異噬溶酶體,分解外源性物質(zhì),。吞噬溶酶體和自噬溶酶體將物質(zhì)水解成小分子物質(zhì),,被細(xì)胞吸收,還殘留一些不被消化和吸收的物質(zhì)稱為殘質(zhì)小體(residual body),。

3. 自噬溶酶體(autolysosome)

自噬體與溶酶體融合后,,形成自噬溶酶體。自噬性溶酶體是一種自體吞噬泡,作用底物是內(nèi)源性的,即細(xì)胞內(nèi)的蛻變,、破損的某些細(xì)胞器或局部細(xì)胞質(zhì),。

形態(tài):它們由單層膜包圍,,內(nèi)部常含有尚未分解的內(nèi)質(zhì)網(wǎng),、線粒體和高爾基復(fù)合體或脂類、糖原等,。

功能:正常細(xì)胞中的自噬性溶酶體在消化,、分解、自然更替一些細(xì)胞內(nèi)的結(jié)構(gòu)上起著重要作用,。這種溶酶體廣泛存在于正常的細(xì)胞內(nèi),,在細(xì)胞內(nèi)起"清道夫"作用,作為細(xì)胞內(nèi)細(xì)胞器和其它結(jié)構(gòu)自然減員和更新的正常途徑,。當(dāng)細(xì)胞受到藥物作用,、射線照射和機(jī)械損傷等各種理化因素傷害時(shí)時(shí),其數(shù)量明顯地增多,,因此對(duì)細(xì)胞的損傷起一種保護(hù)作用,。

在介紹以下幾種小體時(shí),首先介紹一下胞吞作用,。胞吞作用可分為吞噬作用,、胞飲作用以及受體介導(dǎo)的胞吞作用。吞噬作用(phagocy-tosis)為各種變形的,、具有吞噬能力的細(xì)胞所特有,,吞噬的物質(zhì)多為顆粒性的,如微生物,、組織掉片和異物等,,在胞內(nèi)形成吞噬小體。胞飲作用(Pinocytosis)由質(zhì)膜包裹液態(tài)物質(zhì)形成吞飲小泡或吞飲體的過程,,形成吞飲小體,;受體介導(dǎo)的胞吞作用,在質(zhì)膜上形成凹陷,,當(dāng)特定大分子與凹陷部位的相應(yīng)受體結(jié)合時(shí),,凹陷進(jìn)一步向胞質(zhì)回縮,,并從質(zhì)膜上箍斷形成有被小泡(coated vesicles),即胞內(nèi)體(內(nèi)體),。此后的過程就與內(nèi)吞小泡進(jìn)行的過程相同,,這種受體介導(dǎo)內(nèi)吞具有高度選擇性,轉(zhuǎn)運(yùn)速度很快,。

4. 吞噬小體(phagosome):

吞噬體也稱為吞噬小體,,是一種在胞吞作用中在被吞噬物質(zhì)周圍形成的囊泡,這種囊泡由細(xì)胞膜向細(xì)胞內(nèi)凹陷產(chǎn)生,。

大?。?/strong>吞噬作用是以大的囊泡形式(常稱為液泡)內(nèi)吞較大的固體顆粒,可以吞噬直徑達(dá)幾微米的復(fù)合物,、微生物以及細(xì)胞碎片,。

作用:吞噬體是一種在免疫過程中常見的細(xì)胞結(jié)構(gòu),入侵機(jī)體的病原微生物可在吞噬體中被殺滅,、消化,。在成熟過程中吞噬體需與溶酶體融合,生成兼具隔離與分解異己物質(zhì)能力的吞噬溶酶體,,這種經(jīng)兩種囊泡融合而成的新囊泡只曾在動(dòng)物細(xì)胞中發(fā)現(xiàn),。

5. 吞飲小體(pinosome)

胞飲過程中以小的囊泡形式將細(xì)胞周圍的微滴狀液體,吞入細(xì)胞內(nèi)過程中形成的小體,。

大?。?/strong>直徑一般小于1微米,常含有離子或小分子,。

作用:吞飲小體與初級(jí)溶酶體接觸時(shí),,雙方接觸部分的膜溶解,當(dāng)各自的內(nèi)容物互相混合,,初級(jí)溶酶體內(nèi)的酶就可以把所吞噬的外源性物質(zhì)消化分解,。

6. 胞內(nèi)體(endosome)=內(nèi)體:

動(dòng)物細(xì)胞內(nèi)由膜包圍的細(xì)胞器,是轉(zhuǎn)運(yùn)由胞吞作用新攝取的物質(zhì)到溶酶體被降解,。胞內(nèi)體被認(rèn)為是胞吞物質(zhì)的主要分選站,。

大小:一個(gè)成熟的內(nèi)體直徑大約500納米,。內(nèi)體是膜包裹的囊泡結(jié)構(gòu),有初級(jí)內(nèi)體(early endosome)和次級(jí)內(nèi)體(late endosome)之分,初級(jí)內(nèi)體通常位于細(xì)胞質(zhì)的外側(cè),,次級(jí)內(nèi)體常位于細(xì)胞質(zhì)的內(nèi)側(cè),靠近細(xì)胞核,。

功能:胞內(nèi)體被認(rèn)為是膜泡運(yùn)輸?shù)闹饕诌x站之一,。內(nèi)體提供了細(xì)胞外物質(zhì)進(jìn)入細(xì)胞內(nèi)的運(yùn)載途徑。例如很多病毒以此條途徑進(jìn)入細(xì)胞,以登革熱病毒為例:病毒先吸附在細(xì)胞膜上,,其后內(nèi)體像袋子一樣裹住病毒,,病毒膜與內(nèi)體膜融合,進(jìn)入細(xì)胞質(zhì)基質(zhì),。再例如:低密度脂蛋白(LDL)進(jìn)入細(xì)胞前,,先與細(xì)胞表面的低密度脂蛋白受體結(jié)合。在到達(dá)初級(jí)前體時(shí),,胞內(nèi)體膜上有ATP驅(qū)動(dòng)的質(zhì)子泵,,將氫離子泵進(jìn)胞內(nèi)體腔中,使腔內(nèi)的pH降低(pH5~6),,從而引起低密度脂蛋白(LDL)與受體分離,。含有低密度脂蛋白(LDL)的胞內(nèi)體與溶酶體融合,低密度脂蛋白(LDL)被水解,,釋放出膽固醇和脂肪酸供細(xì)胞重復(fù)利用,。

特點(diǎn):內(nèi)體的主要特征是酸性的、不含溶酶體酶的小囊泡,其內(nèi)的受體與配體是分開的,。一般認(rèn)為初級(jí)內(nèi)體是由于細(xì)胞的內(nèi)吞作用而形成的含有內(nèi)吞物質(zhì)的膜結(jié)合的細(xì)胞器,通常是管狀和小泡狀的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)集合體,。

次級(jí)內(nèi)體中的pH呈酸性,且具有分揀作用,,能夠分選與配體結(jié)合的受體,,讓它們再循環(huán)到細(xì)胞質(zhì)膜表面或高爾基體反面網(wǎng)絡(luò),次級(jí)內(nèi)體中的受體和配體不再偶聯(lián)在一起,所以次級(jí)內(nèi)體又被稱為CURL(compartment of uncoupling of receptor and ligand),意思是受體與配體非偶聯(lián)的區(qū)室,。

有學(xué)者將與溶酶體酶運(yùn)輸小泡融合的次級(jí)內(nèi)體稱為前溶酶體,因?yàn)榇藭r(shí)的次級(jí)內(nèi)體中有前體酶的存在,。內(nèi)體膜上具有ATPase-H+質(zhì)子泵,利用H+質(zhì)子的濃度,,保證了內(nèi)部pH的酸性,。初級(jí)內(nèi)體和次級(jí)內(nèi)體是可以區(qū)別的,因?yàn)樗鼈兊拿芏?、pH和酶的含量不相同,。

7. 外泌體(exosome)

外泌體是細(xì)胞主動(dòng)向胞外分泌的大小均一的囊泡樣小體,具有抗腫瘤免疫、促血管新生等生理功能,。不同類型的細(xì)胞可以釋放出外泌體,,正常生理狀態(tài)下血液、尿液,、乳汁和支氣管灌洗液中也能分離到外泌體,。1983年,外泌體首次于綿羊網(wǎng)織紅細(xì)胞中被發(fā)現(xiàn),,1987年Johnstone將其命名為“exosome”,。多種細(xì)胞在正常及病理狀態(tài)下均可分泌外泌體。其主要來源于細(xì)胞內(nèi)溶酶體微粒內(nèi)陷形成的多囊泡體,經(jīng)多囊泡體外膜與細(xì)胞膜融合后釋放到胞外基質(zhì)中,。

大?。?/strong>現(xiàn)今,其特指直徑在40-100nm的盤狀囊泡,。

功能:外泌體可以攜帶蛋白,,運(yùn)送RNA,在細(xì)胞間物質(zhì)和信息轉(zhuǎn)導(dǎo)中起重要作用,。外泌體可能通過調(diào)控免疫功能,,促進(jìn)腫瘤血管新生和腫瘤轉(zhuǎn)移,以及直接作用于腫瘤細(xì)胞等途徑,,影響腫瘤的進(jìn)展,。外泌體可應(yīng)用于腫瘤的診斷。

有生物活性的外泌體合成開始于多泡體與質(zhì)膜的融合,,然后釋放腔內(nèi)囊泡作為外泌體,,從樹突細(xì)胞產(chǎn)生的外泌體(DEXOs)包含能夠激活自然殺傷細(xì)胞(NK Cell)的配體。負(fù)載DEXOs的腫瘤抗原能夠激活的腫瘤抗原的特異CD8陽性標(biāo)記癌細(xì)胞毒性的T淋巴細(xì)胞(CTLs),,因此能在動(dòng)物模型和人類臨床試驗(yàn)中誘導(dǎo)抗腫瘤反應(yīng),。

在尿液中也能檢測到外泌體,它們可以作為診斷工具反饋前列腺癌的治療效果,。因?yàn)閬碓从谀[瘤細(xì)胞外泌體可以顯示出調(diào)節(jié)肌纖維細(xì)胞的分化程度,,也有調(diào)查顯示,外泌體釋放增多也與卵巢癌侵襲有關(guān),。

以上是對(duì)各種小體的簡單介紹,,希望各位科研人員在實(shí)驗(yàn)中理清思路、避免混淆,。

(劉輝)

|